在我们身边,有这样一群特殊身影——他们或因残疾行动不便,或因年迈缺乏依靠,或因认知障碍难护权益。特殊群体的权益保障,既关乎个体尊严幸福,更彰显社会温度与法治厚度。检察机关正以“检察蓝”为笔,以法治温情为墨,在社会公平正义的画卷上书写“不让任何一个人掉队”的承诺,用司法实践诠释“以人民为中心”,为特殊群体撑起一片有温度的法治晴空。

刑事“亮剑”,让特殊群体“安全无忧”

特殊群体因自我保护能力较弱,易成为不法分子侵害的目标。检察机关坚决对强迫劳动、虐待、遗弃等侵害特殊群体权益的犯罪行为“零容忍”,充分发挥刑事检察职能,依法从严从快打击,让施暴者、加害者付出应有代价。

案例直击:张某以“包吃包住、每月发工资”为诱饵,从偏远农村诱骗3名智力残疾人至其开办的加工厂,不仅长期拖欠工资,还采取锁闭厂房、辱骂殴打等方式,强迫他们从事高强度体力劳动,时间长达半年之久。检察机关接到线索后,迅速提前介入,引导公安机关固定考勤记录、伤情鉴定、证人证言等关键证据,最终以强迫劳动罪对张某提起公诉,同时,检察机关还联动民政、残联等部门,为3名受害人落实了临时庇护、医疗救助和残疾人补贴,帮助他们重返家庭与社会。

民事“撑腰”,让维权之路“畅通无阻”

面对特殊群体维权时的“诉讼能力短板”,检察机关通过支持起诉,主动为他们打通法律救济通道,让他们在维权路上更轻松、更便捷,切实感受到法治的温暖与力量。

案例直击:农民工小王在某建筑工地辛苦工作一年,却被包工头恶意拖欠工资。多次讨薪无果后,小王来到检察机关申请支持起诉。检察机关经审查认为,该案事实清楚、证据确实充分,符合支持起诉条件,随即协助小王调查取证、向法院起诉等。庭审中,检察机关发表支持小王合法诉求的意见。最终,法院判决包工头限期支付全部劳动报酬。

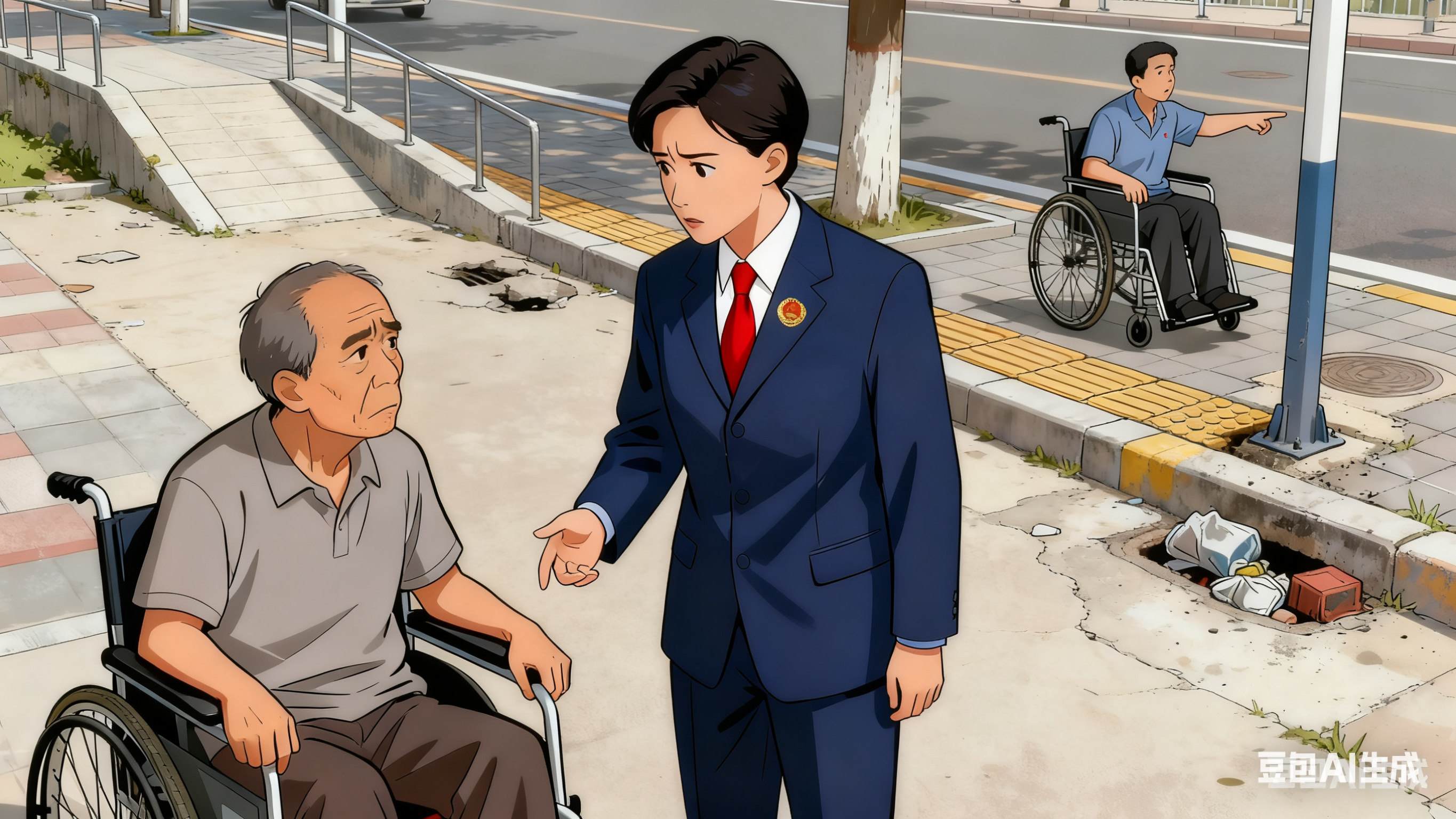

公益“破题”,让无障碍环境“有爱无障”

从盲道被占到无障碍坡道的缺失,再到公厕扶手的年久失修,这些“细节盲区”实则是权益保障的“隐形障碍”。检察机关聚焦民生痛点,以公益诉讼检察职能督促相关部门履职,推动无障碍设施建设与改造,让特殊群体“走得出、行得畅”。

案例直击:检察机关在履职中发现,辖区内多条人行道存在缘石坡道缺失、盲道被占用或破损严重等问题,给视障人士和轮椅使用者出行带来极大不便和安全隐患。检察机关随即启动行政公益诉讼程序,向相关职能部门发出检察建议,督促其依法全面履行无障碍设施建设监管职责。收到建议后,相关部门高度重视,立即制定整改方案,对问题设施进行集中修缮和改造。如今,该区域的无障碍环境得到了显著改善,特殊群体出行更加安全便捷。

法治的阳光,应当照亮每个角落;社会的温暖,不该遗漏任何一人。检察机关将始终以“如我在诉”的共情之心,以“时时放心不下”的责任担当,把“以人民为中心”的誓言刻在行动里,持续以刑事检察的“力度”震慑犯罪,以民事检察的“温度”化解难题,以公益诉讼的“广度”优化环境,让“检察蓝”始终成为特殊群体最坚实的后盾,让“一个都不能少”的承诺,被书写成越来越多的温暖现实。