又到一年食品安全宣传周。食品安全无小事,直接关系到每个人的身体健康和生命安全。然而,总有一些不法分子为牟取暴利,铤而走险,制售有毒有害食品,给人民群众的生命健康带来严重威胁。今天,我们就来揭秘几种常见的食品安全犯罪套路,看看检察官如何守护“舌尖上的安全”。

三大食品安全犯罪常见套路

套路一:“网红减肥药”的美丽陷阱

案例直击:李某在闲鱼、朋友圈发布“网红减肥糖果”广告,宣称“不运动不节食,月瘦20斤”,将地下作坊生产的含有有毒物质的糖果包装成“国外进口高端瘦身产品”,通过多层代理分销,吸引全国多地消费者购买,销售金额达200余万元,受害者众多。

真相:看似神奇的减肥产品,很多却含有国家明令禁止的西布曲明、酚酞等成分,可能引起血压升高、心率加快、厌食、肝功能异常等严重副作用。不法分子往往通过地下作坊生产,包装成国外进口高端产品,利用消费者求美心切的心理牟取暴利。

套路二:“保健良品”的神话骗局

案例直击:王某瞄准中老年人健康需求,通过“健康讲座”向老年人群体推销含有有毒有害物质保健品,虚假宣传其治疗功效,称服用其产品可强身健体、补肾生精、提升免疫力,并以高价销售。

真相:犯罪团伙自行采购牛大力等中药材磨粉后,添加西地那非或他达拉非原料药粉,用自动封装机分装成小包“补肾粉”(又称“壮阳粉”、“大力粉”等),这些产品非法添加药物成分,长期服用可能造成健康损害。

套路三:违法添加剂的隐形危害

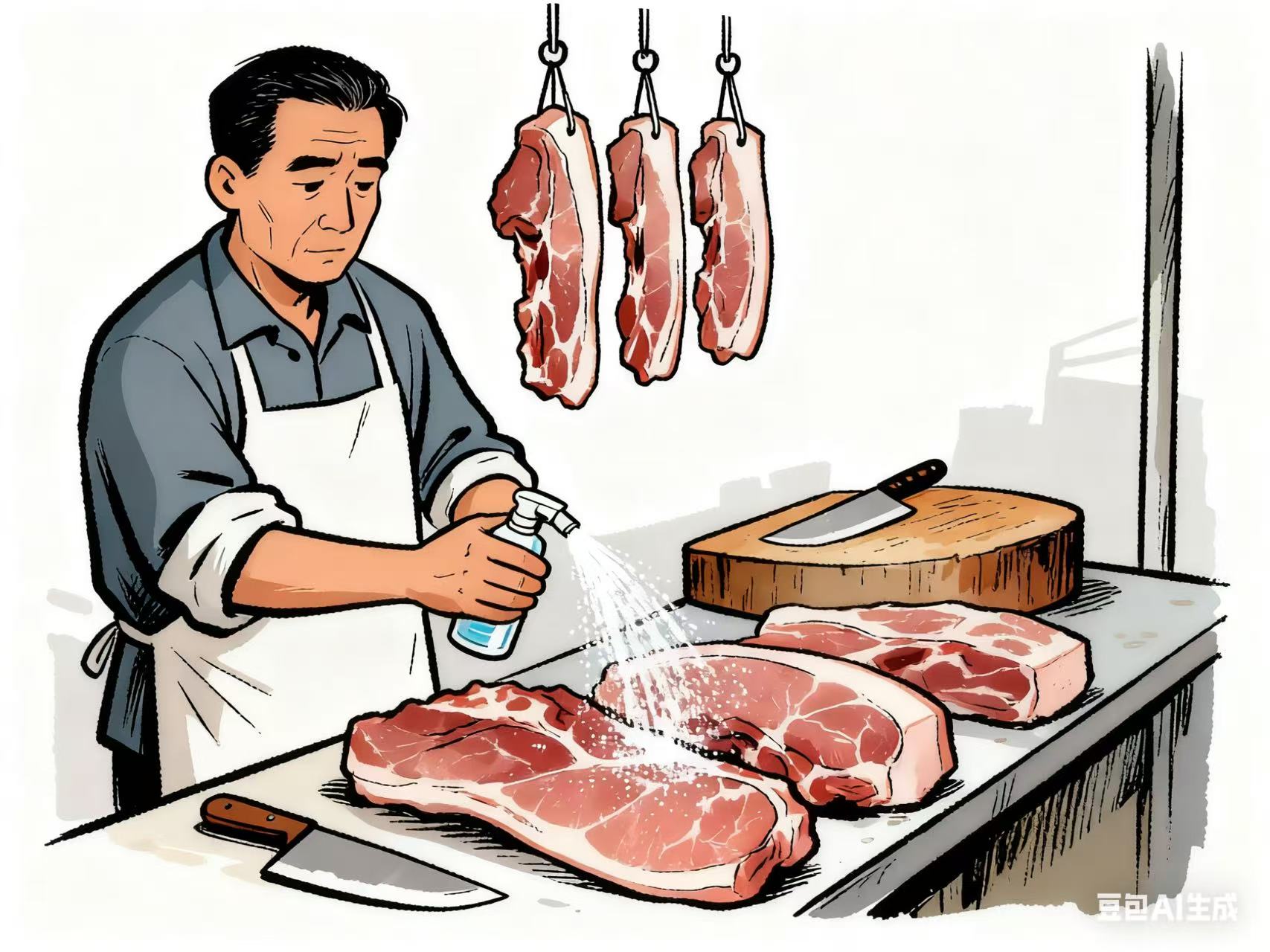

案例直击:张某为了使猪肉外观鲜亮、延长保质期,将四硼酸钠(俗称硼砂)与食盐用白开水勾兑后,喷洒在待售猪肉表面,以此防止每日卖剩下的的鲜肉变色、变质,影响后续销售。

真相:四硼酸钠系化工原料,且严禁用于食品加工。在食品加工环节,有的不法商家为了改善食品外观、延长保质期,违法使用非食用物质或滥用食品添加剂,这些违法添加剂可能对人体造成慢性伤害,甚至致癌。

法条科普

《中华人民共和国刑法》第一百四十三条规定:生产、销售不符合食品安全标准的食品,足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;后果特别严重的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百四十四条规定:在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的,或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的,处五年以下有期徒刑,并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的,依照本法第一百四十一条的规定处罚(最高可判处死刑)。

检察官提醒

(一)选购食品要“三查”。一是查标识:仔细认准SC编码、生产日期、保质期,不购买“三无”食品。二是查外观:对于过于鲜艳或气味刺鼻的食品,要保持警惕。三是查来源:选择正规商家购买食品,避免光顾无证摊贩。

(二)维权证据要保留。一是留凭证:妥善保存购物小票、支付记录等证据,以便维权时使用。二是存样本:若发现食品存在问题,可封存少量样本作为证据。三是拍照片:及时拍摄食品外观、包装、标签等照片,记录发现问题的时间和环境。

(三)发现问题要举报。一是及时维权:一旦发现食品安全问题,可通过12315平台或12309检察服务热线举报。二是参与监督:积极向天心区检察院“益心悦”公益诉讼检察团队提供食品安全犯罪线索,成为食品安全志愿者,参与食品安全社会共治。