新学期伊始,不少家长为孩子的入学、升学焦虑奔波,然而,一些不法分子也趁机利用家长们的焦虑心理,以“有关系”、“能办事”为名,诈骗高额财物。近期,天心区检察院在接连办理多起“学托”诈骗案,发现骗子以“有关系”“能办事”为诱饵,不仅骗走家长血汗钱,更耽误孩子入学机会。结合典型案例,我们为您拆解骗局、支招防骗,守护孩子的“入学公平”!

三大“学托”套路,家长务必警惕!

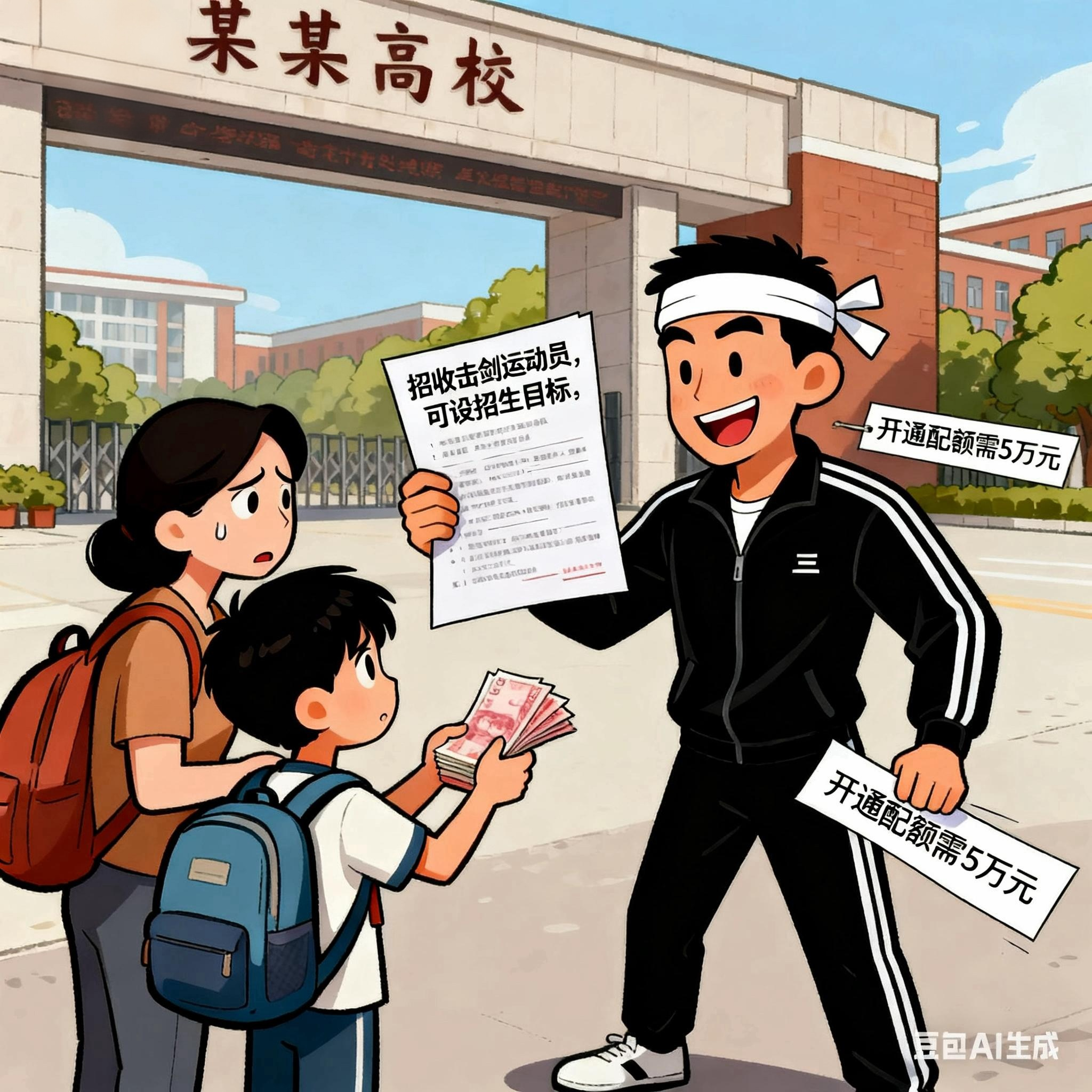

套路一:假信息“钓鱼”——冒充“内部人”骗“配额费”

案例直击:张三冒充某高校击剑教练,在朋友圈发布“招收击剑运动员,可设招生目标”的虚假信息,吸引家长咨询后,以“开通配额”为名骗取学生家长5万元。

真相:高校招生计划由省级招生考试机构统一制定并向社会公布,不存在所谓的“内部指标”等说法。凡是需要收取保证金、录取费、指标费的,一律不能相信。

套路二:假关系“画饼”——伪造材料骗“感谢费”

案例直击:李四得知家长想让孩子进某重点附属小学,谎称自己有熟人和某校党委书记关系熟络,可以帮忙弄到“教师子弟指标”,需要4万元“疏通关系”,随后李四又伪造入学申请表、私刻公章继续蒙骗,甚至以“资金周转”为由再次骗取家长5000元“感谢费”。

真相:学校招生有明确政策流程,“疏通关系”“打点费”都是幌子,伪造文件、私刻公章本身就是犯罪!

套路三:“假分身演戏”——冒充老师安抚家长

案例直击:足球教练张某谎称能帮学生入读某中学,以“打点关系”“保证金”“给班主任送礼”等名义骗得5.8万元。为防止家长起疑,其又冒充“班主任”多次通过微信安抚,持续掩盖骗局。

真相:骗子常通过“一人演多角”增强可信度,遇到“需要私下联系”“保密操作”的情况,务必警惕!

法条科普

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《中华人民共和国刑法》第二百八十条 伪造、变造、买卖或盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处罚金。

检察官提醒

1.正规渠道、方为正道:招生、考试、办证等教育事务均有明确的政策和程序,切勿轻信“走关系”、“包过”等虚假承诺。

2.核对身份、核实信息:遇到所谓“内部人士”,应主动通过学校官网、公开电话等渠道核实其身份和信息真伪。

3.勿信谎言、拒转钱款:凡是要求提前支付“办事费”“保证金”等费用的,极有可能是诈骗,务必谨慎。

4.留存证据、及时报警:一旦发现被骗,应保存好聊天记录、转账凭证、文件材料等证据,并及时报警。

5.端正观念、拒绝捷径:教育没有捷径,诚信考试、踏实读书才是成才的正道。家长应理性对待子女教育,避免急功近利。

教育关乎孩子的未来,也牵动着每一个家庭的心。检察机关将持续依法打击各类教育领域诈骗犯罪,维护公平公正的教育环境。同时也呼吁广大市民提高防范意识,共同抵制“学托”诈骗,守护好自己的财产安全和家庭幸福。